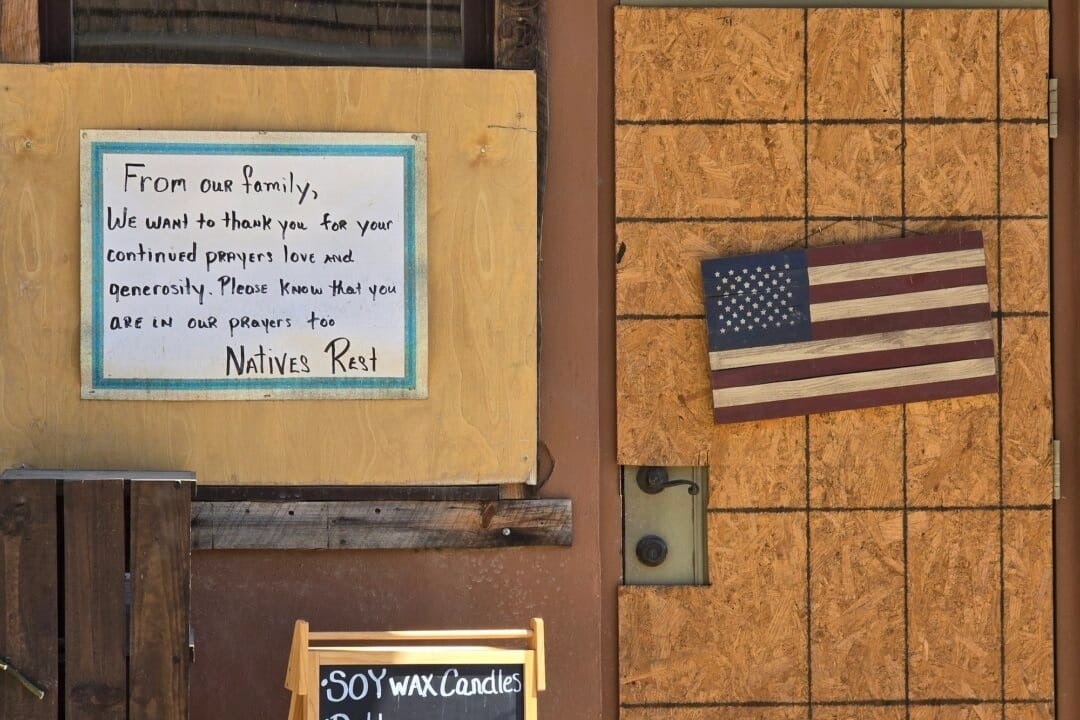

Uma mensagem de agradecimento de um empresário de Chimney Rock Village, Carolina do Norte, em 6 de maio de 2025. (Allan Stein/The Epoch Times)

Matéria traduzida e adaptada do inglês, publicada pela matriz americana do Epoch Times.

Não cresci com o Dia de Ação de Graças. Cresci na Austrália, um lugar que se orgulha de ser descontraído e irreverente, onde os ícones nacionais vão desde lutadores de crocodilos a estrelas de cinema com carisma casual e ensolarado.

Nossa cultura é descontraída e valorizamos a independência, algo que pode ser resumido na frase: “Vai dar tudo certo, parceiro.”

Isso significa: não se preocupe demais e não se intrometa; cada um resolve seus próprios problemas.

Não é falta de bondade — é manter distância. Você cuida da sua vida, e os outros cuidam das deles.

O Dia de Ação de Graças não fazia parte do meu mundo. O que eu cresci vendo foi uma crítica constante e inquestionável aos americanos. Na faculdade de artes em Sydney, éramos incentivados a apreciar filmes e marcas americanas, enquanto criticávamos os americanos como arrogantes ou presunçosos. Era uma narrativa tão aceita que ninguém parecia questionar de onde ela tinha vindo.

Em 2010, quando contei aos amigos que estava me mudando com minha jovem família para os Estados Unidos, mais de um me alertou, quase nervosamente: “Cuidado, você pode se tornar como um americano”.

Eu não sabia o que eles queriam dizer. Por que se tornar como um americano seria uma ameaça?

Foi só anos depois — após pesquisar as campanhas globais de soft power do Partido Comunista Chinês e a ampla rede de mensagens antiamericanas promovidas por atores ideológicos modernos — que compreendi o quanto o desprezo casual do mundo pelos americanos havia sido cultivado. Se você consegue enfraquecer a ideia dos Estados Unidos, enfraquece o país. E grande parte do mundo absorveu essa mensagem sem nunca ter conhecido as pessoas que deveria condenar.

Mas tudo o que me ensinaram sobre os americanos se dissipou assim que cheguei a Nova Iorque.

Minhas primeiras semanas em Manhattan foram emocionantes, barulhentas, rápidas e desorientadoras, como era de se esperar. Eu carregava um enorme mapa de papel (isso foi antes dos smartphones com GPS integrado se tornarem universais), virando-o sem saber o que fazer nas esquinas. E todas as vezes, alguém parava.

“Onde você precisa ir?”

Eles não estavam procurando conversa. Já estavam na metade do quarteirão antes que eu terminasse de agradecer. Mas não conseguiam passar por alguém que claramente precisava de ajuda.

O impacto foi ainda mais forte para mim quando voltei para a próxima visita com meu filho bebê. Ele tinha 11 meses e ainda estava no carrinho. Sempre que eu chegava ao topo ou ao fundo de uma longa escada do metrô sem elevador à vista, fazendo malabarismos com sacolas e um bebê, alguém sempre se oferecia sem hesitar. Todas as vezes. Nem uma vez eu precisei pedir.

O contraste com Sydney era gritante. Lembrei-me de percorrer o distrito financeiro da cidade com um carrinho de bebê e sacolas pesadas, parada ao pé das escadas íngremes da estação de trem enquanto as pessoas passavam. Ninguém parou, mesmo quando tentei fazer contato visual com alguém, na esperança de obter ajuda. Os australianos são pessoas boas, mas a cultura padrão é que você mesmo descubra como fazer as coisas. Não é crueldade, apenas a crença de que todos devem cuidar de seus próprios problemas.

Os americanos, por outro lado, têm uma generosidade reflexiva que é difícil de descrever até você experimentá-la: não é conversativa, não é sentimental, é apenas ajuda instintiva, dada sem cerimônia.

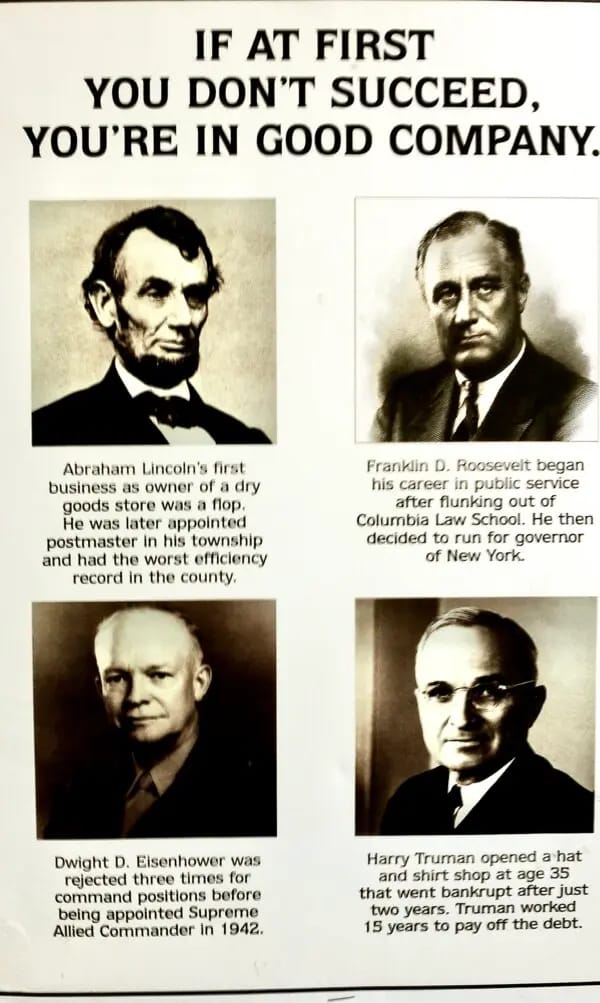

Vi a diferença cultural novamente quando meus filhos entraram nas escolas públicas de Nova Iorque. O sistema estava longe de ser perfeito mesmo naquela época, mas lembro-me de andar pelo corredor e ver um pôster dos presidentes dos Estados Unidos listando não seus sucessos, mas seus fracassos. A mensagem era simples: o fracasso faz parte da jornada.

Todos caem antes de se levantarem. Lembro-me de pensar que era isso que eu queria que meus filhos aprendessem. Tirei uma foto rápida daquele pôster e a compartilhei com amigos australianos como um dos muitos exemplos da vida positiva nos Estados Unidos. Guardei essa imagem até hoje.

(Cortesia de Kay Rubacek)

Na Austrália, temos a “síndrome da papoula alta”, em que qualquer pessoa que se destaque demais é rebaixada. Não brilhe demais. Não seja muito confiante. Os Estados Unidos, apesar de todas as suas imperfeições, ensinam algo diferente: resiliência, otimismo e a crença de que o esforço é mais importante do que o constrangimento.

O que mais me surpreendeu, no entanto, foi como os americanos praticam a gratidão de forma natural. Eu não compreendia seu peso cultural até o Dia de Ação de Graças.

Quando criança, o Natal era meu feriado favorito, mas depois que vim para os Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças logo se tornou o dia que eu mais gostava. Não há pressão para comprar presentes, nem frenesi comercial — apenas uma refeição, alguma companhia e o simples ato de reconhecer o que é bom.

Levei tempo para reconhecer como isso é raro. A maioria das nações se une por meio da ancestralidade, da monarquia, das queixas ou das lutas compartilhadas. Os Estados Unidos se unem por meio de algo totalmente diferente: um ritual cívico de gratidão.

A gratidão não é apenas uma virtude pessoal aqui — é parte da identidade nacional. E essa identidade, acredito, é um dos maiores pontos fortes dos Estados Unidos. Ao viajar por mais da metade dos estados, observei uma enorme diversidade — cultural, política, econômica —, mas também um traço consistente de generosidade e cordialidade. Os americanos podem estar isolados da hostilidade geopolítica que visa sua nação, e isso pode ser algo bastante positivo. Muitos não percebem o quanto as narrativas antiamericanas estão profundamente enraizadas em todo o mundo. Mas, na prática (e deixando de lado as divisões políticas), encontrei mais gentileza aqui do que em qualquer outro país em que já morei ou visitei. Não me mudei para os Estados Unidos com a intenção de ficar para sempre. Não sabia que tipo de vida isso proporcionaria aos meus filhos. Mas, aos poucos, por meio dessas experiências cotidianas, comecei a perceber o que torna os Estados Unidos realmente diferentes.

E o Dia de Ação de Graças personifica isso.

Não se trata dos peregrinos, da comida ou da logística da viagem. É o lembrete anual de que a identidade americana é construída sobre a gratidão: gratidão pela liberdade, pelas oportunidades, pela comunidade e pela chance de recomeçar. Não pede nada além de humildade. Convida todos, independentemente de sua origem, a um momento compartilhado de agradecimento.

Como imigrante, isso é muito importante para mim.

A gratidão ameniza as divisões; ela modera o cinismo. Ela nos lembra que a liberdade não é automática. E ensina às crianças — minhas crianças — que o valor da vida não é medido apenas pelas conquistas, mas pela apreciação. Há quinze anos, vim para os Estados Unidos, sem saber por quanto tempo ficaríamos. Hoje, quando me sento à mesa de Ação de Graças, compreendo algo que nunca vi à distância: a gratidão é a força poderosa que mantém este país unido.

É o que torna os Estados Unidos generosos. É o que torna os Estados Unidos resilientes. E é o que torna os Estados Unidos um lar.

Não vim para os Estados Unidos pelo Dia de Ação de Graças. Mas o Dia de Ação de Graças é uma das razões pelas quais fiquei.

As opiniões expressas neste artigo são do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Epoch Times.